La science des Lumières, un phénomène mondain

Peu de siècles ont aimé les sciences comme l’âge des Lumières, qui connaît un engouement sans précédents pour les phénomènes techniques et scientifiques. L’époque, on le sait, croit au progrès sous différentes formes et son «goût» des sciences et des techniques, tel qu’il est appelé par les contemporains, découle de cette confiance. La science quitte dès lors l’enceinte des académies et s’ouvre à un plus vaste public, composé de curieux et d’amateurs. Ceux-ci appartiennent à la bonne société, aristocrates ou riches bourgeois issus du monde du négoce et des finances qui s’intéressent à un ensemble de disciplines jusqu’alors réservées aux érudits : la physique, la chimie, l’histoire naturelle et, bien entendu, la mécanique. L’attention qu’ils portent aux connaissances scientifiques les pousse à installer des véritables laboratoires expérimentaux dans leurs demeures ; certains créent des cabinets de physique ou réunissent des collections d’histoire naturelle. Le marché de l’instrument scientifique de facture luxueuse est particulièrement sollicité par ces acheteurs fortunés, qui se procurent microscopes, baromètres, planétaires et toute sorte d’appareils alliant la finalité scientifique à l’élégance des formes. La collection d’objets scientifiques est ainsi une mode en soi, à l’instar de la science elle-même, considérée désormais comme une affaire mondaine.

Éduquer un nouveau public

Le goût des sciences et des techniques se manifeste également par l’éclosion de l’enseignement scientifique. Les cours publics se multiplient à la fois dans les grandes villes et en province ; destinées essentiellement aux adultes, ces leçons gratuites ou payantes sont dispensées autant par des institutions que par des privés. Elles visent à instruire, certes, mais aussi à convaincre et à fasciner l’audience. Les démonstrations données sur les places, dans les foires ou chez des privés participent de la même idée. Cherchant à susciter l’étonnement et le plaisir des yeux, elles se rapprochent souvent d’une forme de spectacle. Car la science mondaine des Lumières n’ambitionne pas le sérieux : elle vise plutôt l’explication ou la justification des phénomènes dans l’union de l’utile et de l’agréable. Ainsi, dès les années 1740, la physique suscite l’enthousiasme grâce aux cours et aux démonstrations de l’Abbé Nollet (1700-1770), qui introduit la bonne société aux mystères de l’électricité. La chimie est enseignée par Gabriel-François Rouelle (1703-1770), dont les leçons sont suivies par Jean-Jacques Rousseau lui-même. La botanique, quant à elle, rencontre la faveur du public dès les années 1770 et, juste avant la Révolution, ce sera au tour des montgolfières d’attirer les foules.

L’horlogerie au carrefour des compétences

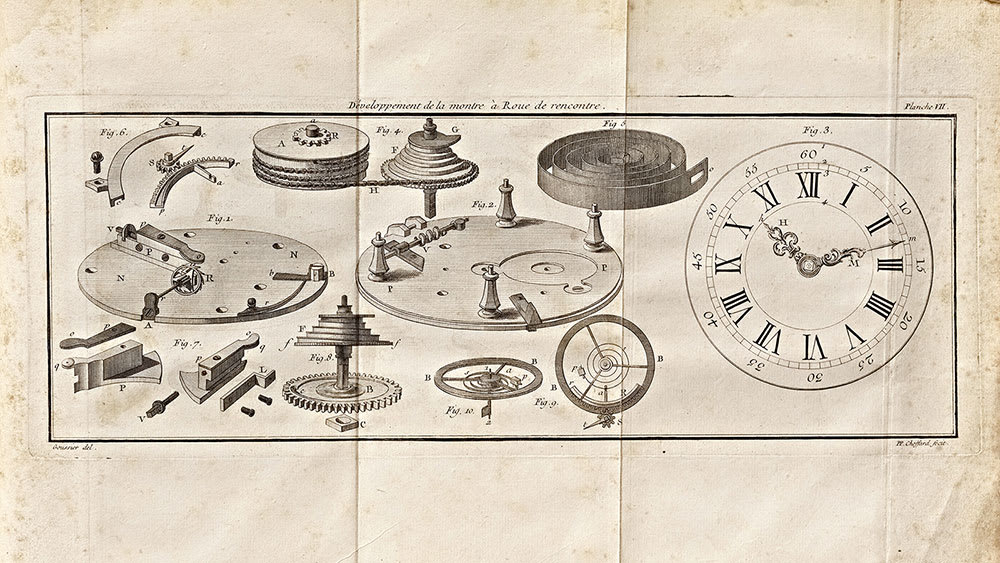

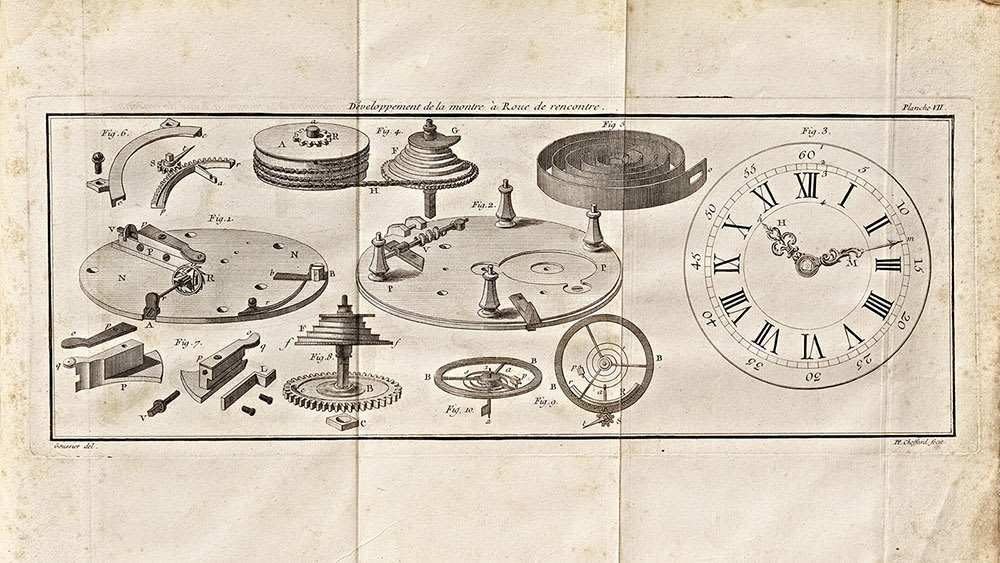

Les savoirs de la mécanique, dont l’horlogerie au 18e siècle représente la figure de proue, ne sont pas en reste. Les expositions d’automates, sphères mouvantes, pendules et montres à complications émerveillent les spectateurs, éblouis par le pouvoir évocateur de ces objets et le savoir-faire technique qu’ils recèlent. En parallèle, les avancées de l’horlogerie dans le domaine de l’outillage profitent aux autres sciences et notamment à la construction d’appareils scientifiques. Alors que la science mondaine réclame du plaisir pour les yeux, une grande importance est aussi accordée à la beauté des objets mécaniques. Cet accent mis sur l’esthétique, qui soumet horlogers et mécaniciens à des défis techniques complexes, permet par ailleurs aux artisans de confirmer toute l’étendue de leurs compétences ; l’horlogerie en particulier se situe au carrefour de ces habilités, en tant que métier d’art, métier technique, voire scientifique.

Le livre technique, instrument promotionnel

L’horlogerie prend aussi une part active au phénomène de la science mondaine sur le front du livre technique, secteur du marché éditorial qui s’accroît considérablement entre les années 1720 et 1780. Le livre constitue en effet un puissant instrument de vulgarisation qui répond, comme les cours et les démonstrations, à la demande d’instruction technique dont les élites sont gourmandes. Quelques horlogers des Lumières prennent donc la plume, à commencer par Antoine Thiout (1692-1767), à qui on doit un Traité de l’horlogerie, méchanique et pratique (1740), et par Jean-André Lepaute (1720-1789), dont son Traité d’horlogerie paraît en 1755. Leurs écrits ne se résument pas à de simples manuels initiant le public à l’art horloger. À travers la description des pièces, de leurs composants et des principes de leur fonctionnement, ils exposent le savoir-faire horloger lui-même. Le livre technique est, de la sorte, un outil de promotion primordial, que les auteurs dédient souvent aux membres de la haute aristocratie pour s’en assurer la protection. Il défend un art d’exception, car beau et utile à la fois, et valorise les connaissances de ceux qui le pratiquent.

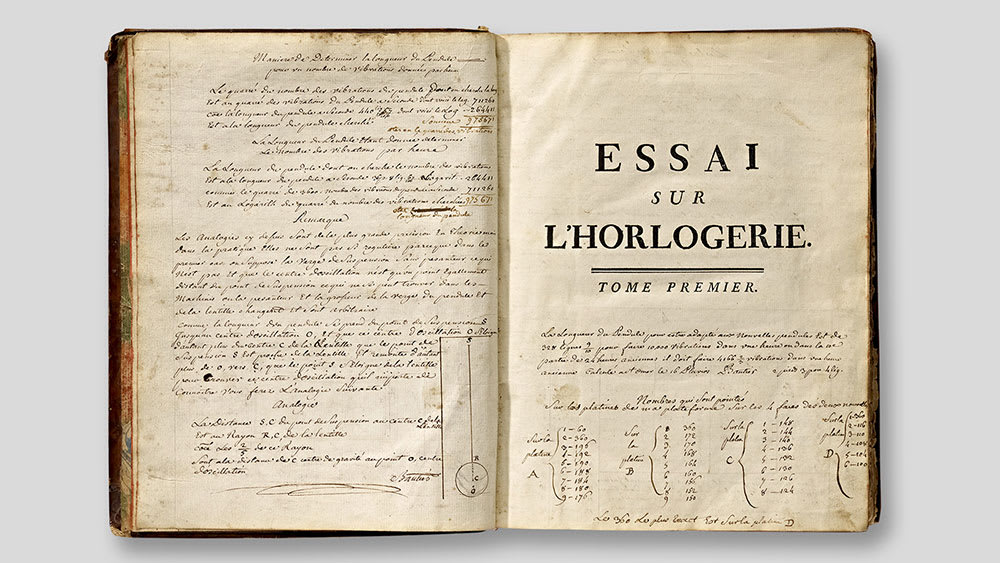

Ferdinand Berthoud saisit mieux qu’aucun autre l’intérêt de ce moyen de communication garantissant aux artistes de la renommée et la faveur de la clientèle aisée. Il rédige dès lors L’art de conduire et de régler les pendules et les montres (1759) et son célèbre Essai sur l’horlogerie (1763), qu’il destine aux artisans, mais surtout aux curieux et aux amateurs. Il y déploie de grandes capacités de vulgarisateur et une qualité d’écriture remarquable, se distinguant ainsi de ses prédécesseurs. Il se différencie également par son indépendance: alors qu’il n’a pas encore obtenu le titre d’«Horloger Mécanicien du Roi et de la Marine», Berthoud prend la plume à son compte, au nom de la volonté de partager des connaissances.

Article suivant

L'apprentissage et les voyages de Ferdinand Berthoud